FX投資を始めようと考えている方なら、「老後資金のために投資は必要だと分かっているけど、損失が怖くて踏み出せない…」

「相場の見方が分からないし、忙しい時間の合間にできるかな…」そんな不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

でも、相場にはトレンド相場とレンジ相場という2つの種類があり、特にレンジ相場は価格が一定の範囲内で動くため、次の値動きが予測しやすい特徴があります。

初心者の方でも、このレンジ相場の特徴を理解して活用すれば、無理のない堅実な取引が可能になるでしょう。

この記事では、限られた時間で着実に資産を増やしたいと考えている方に向けて、

- レンジ相場の基本的な仕組みと見分け方

- 具体的な売買のタイミングと手法

- 失敗しないためのリスク管理の方法

について、13年間のFX投資経験と証券アナリストとしての知見を交えながら解説しています。

家族の将来のために投資を始めたい方も、退職後の生活に備えたい方も、まずはレンジ相場から始めることで、着実な一歩を踏み出すことができます。

ぜひ参考にしてください。

レンジ相場の特徴と基本を理解しよう

相場の基本特性を知る

レンジ相場は、相場が一定の価格帯の中で上下に振れ動く市場環境です。

初心者にとって比較的予測がしやすく、リスクを抑えた取引が可能な相場状況と言えます。

この相場環境では、価格の上限と下限がある程度明確になるため、取引の判断基準が立てやすいという特徴があります。

多くのFX投資家は、このレンジ相場の特徴を活かして、安定した取引を目指しています。

それでは、レンジ相場の具体的な特徴と、トレンド相場との違いについて詳しく見ていきましょう。

レンジ相場とトレンド相場の違いを知る

レンジ相場とトレンド相場は、価格の動き方に明確な違いがあります。

この違いを理解することで、相場環境に応じた適切な取引戦略を選択できるようになります。

「相場の方向性がわからず、取引のタイミングを掴めない…」という悩みを抱える投資家は少なくありません。

しかし、それぞれの相場特性を理解することで、より確信を持って取引できるようになるでしょう。

主な違いは以下の3点です。

- 価格の動き方が異なる

- 取引戦略のアプローチが違う

- 利益の取り方に特徴がある

それぞれの特徴について、詳しく解説していきましょう。

-

価格の動き方の違い

レンジ相場は一定の価格帯で上下動を繰り返すのに対し、トレンド相場は一定方向に価格が進む傾向があります。レンジ相場では、上値と下値が明確になりやすく、次の値動きを予測しやすい特徴があります。

-

取引戦略の違い

レンジ相場では「高値で売って安値で買う」という戦略が有効です。一方、トレンド相場では「トレンドの方向に沿って取引する」ことが重要になります。レンジ相場の方が、取引の基準が明確で初心者にも取り組みやすいと言えるでしょう。

-

利益の特徴

レンジ相場では小幅な値動きを狙った取引が中心となり、比較的小さな利益を積み重ねていく形になります。対してトレンド相場では、大きな値動きに追随することで大きな利益を目指すことができます。

この違いを理解することで、相場環境に応じた適切な取引が可能になります。

初心者の方は、まずレンジ相場での取引から始めることをお勧めします。

レンジ相場が形成される3つの条件

レンジ相場が形成される条件を理解することで、より確実な取引機会を見つけることができます。

マーケットがレンジ相場に移行する際には、以下の3つの条件が揃う傾向があります。

「相場がレンジに入ったのかどうか、判断に迷う」という声をよく耳にします。

しかし、これから説明する条件を確認することで、レンジ相場を見極めやすくなるはずです。

-

明確な上値と下値の存在

過去のチャートを見て、同じような価格帯で複数回の反発や下落が確認できることが重要です。通常、3回以上の接触で上値抵抗線と下値支持線が形成されたと判断できます。この線に挟まれた範囲が、レンジ相場の取引範囲となります。

-

値動きの振幅が一定

上値と下値の間の価格帯で、比較的安定した値動きが続くことが条件となります。極端な価格変動がなく、一定の範囲内で上下動を繰り返す状態が確認できれば、レンジ相場が形成されていると判断できます。

-

市場参加者の様子待ち姿勢

重要な経済指標の発表前や、大きな市場イベントを控えている時期には、市場参加者が様子見の姿勢をとりやすく、レンジ相場が形成されやすくなります。このような時期は、大きな方向性を決めかねている状態とも言えます。

これらの条件が揃った時、レンジ相場が形成される可能性が高くなります。

実際のチャートでこれらの条件を確認しながら、取引のタイミングを探っていきましょう。

初心者でも見分けやすい相場の特徴

レンジ相場には、初心者でも比較的容易に見分けられる特徴があります。これらの特徴を押さえることで、取引のタイミングを逃さず、リスクを抑えた取引が可能になります。

「チャートの見方がわからない」「相場判断に自信が持てない」という声は、特に投資初心者から多く聞かれます。

しかし、以下の特徴を理解することで、レンジ相場を見分けるスキルが着実に身についていくでしょう。

レンジ相場の見分け方には、以下のようなポイントがあります。

-

横ばいの値動きが続く

価格が一定の範囲内で上下動を繰り返し、大きな上昇や下落が見られない状態が続きます。このような動きは、特に4時間足や日足チャートで確認すると分かりやすくなります。

-

反発・下落が繰り返される

同じような価格帯で買いや売りが入り、価格が反発したり下落したりする動きが繰り返されます。この反発・下落のポイントが、レンジの上限と下限を示す重要な目安となります。

-

ボラティリティが低下

価格の変動幅が小さくなり、急激な値動きが見られなくなります。このような状態は、市場参加者が様子見の姿勢を取っている証拠と言えます。

-

出来高の減少

取引量が減少し、大きな売買が控えられている状態が続きます。これは、市場参加者が新規のポジション構築に慎重になっていることを示しています。

これらの特徴は、チャートを見る際の重要なチェックポイントとなります。

特に初心者の方は、これらの特徴を一つずつ確認しながら、相場判断の精度を高めていくことをお勧めします。

レンジ相場を活用した売買のポイント

売買の具体的手法

レンジ相場での取引は、相場の上限と下限を見極めることで、比較的リスクを抑えた取引が可能になります。

この特徴を活かすことで、初心者でも実践しやすい投資手法となるでしょう。

「損失を抑えながら着実に利益を積み上げたい」という投資家の願いに、レンジ相場での取引は非常に適していると言えます。

相場の動きが予測しやすく、リスク管理がしやすい環境だからです。

それでは、上値と下限の見極め方から、具体的な売買手法、そして損切りの設定方法まで、実践的な取引のポイントを解説していきます。

上値と下限を見極めるテクニック

レンジ相場で成功するためには、適切な上値と下限の見極めが重要です。

ここでは、誰でも実践できる具体的な見極め方を解説していきましょう。

「どうやって上値と下限を判断すればいいのかわからない」という声は多く聞かれます。

しかし、以下の手順に従えば、確実な判断が可能になるはずです。

上値と下限を見極めるためのポイントは以下の通りです。

-

複数回の接点を確認

同じような価格水準で複数回、反発やサポートが確認できる箇所を探します。例えば、140円付近で複数回売りが入り下落に転じているパターンが見られる場合、その水準が上値として有効と判断できます。同様に、135円付近で複数回買いが入り上昇しているパターンが見られる場合、その水準が下限として機能していると考えられます。

-

時間軸の確認

日足チャートで1ヶ月以上、同じような価格帯での推移が続いているかを確認します。短期的な動きだけでなく、中期的な視点で見ることで、より信頼性の高い判断が可能になります。

-

値幅の確認

上値と下限の価格差(レンジ幅)が、為替レートの場合50銭から1円程度に収まっているかを確認します。あまりに広すぎる値幅は、レンジ相場として扱いにくい可能性があります。具体的な値幅は市場によって異なります。紹介した例は参考程度に認識してください。。

-

市場環境の確認

重要な経済指標の発表前や、大きな市場イベントを控えている時期は、レンジ相場が形成されやすくなります。このような時期は、上値と下限がより明確になる傾向があります。

これらのポイントを意識することで、より精度の高い上値・下限の見極めが可能になるでしょう。

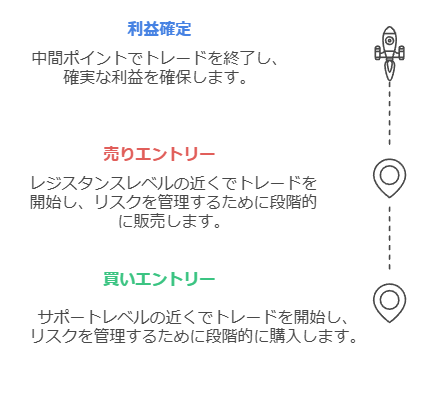

エントリーとイグジットの具体的な手法

レンジ相場での売買は、適切なエントリー(取引開始)とイグジット(利益確定)のタイミングが重要です。

ここでは、初心者でも実践できる具体的な手法を解説します。

「いつ買って、いつ売ればいいのかわからない」という悩みを持つ方も多いでしょう。

しかし、以下の手順に従えば、より確実な取引が可能になるはずです。

具体的な売買手法は以下の通りです。

-

買いエントリーのポイント

下値支持線付近まで価格が下がってきた時が買いのチャンスです。ただし、価格が完全に下値支持線に到達するのを待つのではなく、その手前で徐々に買いを入れていく方法が有効です。例えば、為替レートが135.50円付近で複数回反発している場合、135.70円あたりから少しずつ買いを入れていきましょう。

-

売りエントリーのポイント

上値抵抗線付近まで価格が上がってきた時が売りのチャンスです。例えば、139.50円付近で複数回天井を付けている場合、139.30円あたりから徐々に売りを入れていく方法が効果的です。一気に大きな取引をするのではなく、小分けにして売っていくことがリスク管理の面でも有効です。

-

イグジットの判断

利益確定は、レンジの半値戻し付近を目安にするとよいでしょう。例えば、135円から140円のレンジ相場であれば、137.50円付近での利益確定を検討します。欲張って大きな利益を狙うよりも、確実に利益を積み重ねる姿勢が重要です。

これらの手法は、時間に余裕がない方でも実践しやすい取引方法と言えます。

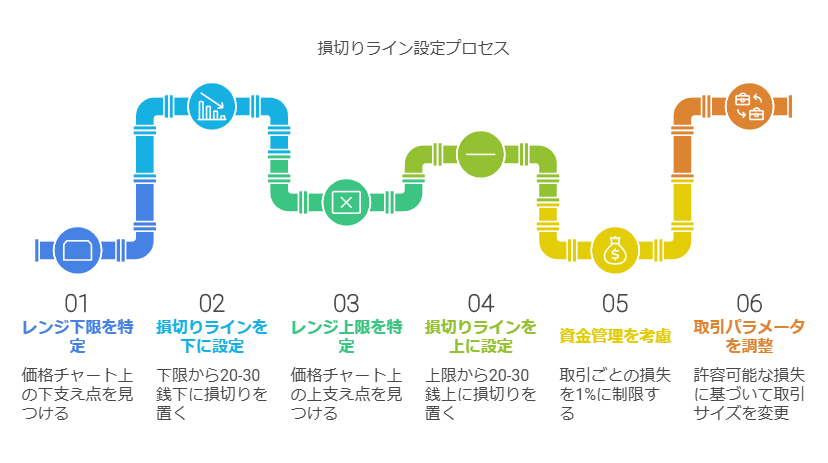

損切りラインの設定方法

レンジ相場での成功には、適切な損切りラインの設定が不可欠です。

損失を最小限に抑えながら、安定した取引を継続するための具体的な方法を解説します。

「含み損を抱えたまま、どうしていいかわからない」という経験をお持ちの方も多いはずです。

しかし、以下の手順で損切りラインを設定することで、そうした事態を防ぐことができます。

損切りラインの設定には、以下のような方法があります。

-

レンジ下限からの損切り

下値支持線で買いを入れる場合、その水準から20-30銭下を損切りラインとして設定します。例えば、135.50円で買いを入れた場合、135.20円に損切りを置きます。これにより、レンジ破壊時の大きな損失を回避できます。

-

レンジ上限からの損切り

上値抵抗線で売りを入れる場合、その水準から20-30銭上を損切りラインとします。例えば、139.50円で売りを入れた場合、139.80円に損切りを設定します。この設定により、上抜けた場合の損失を限定的に抑えることができます。

-

資金管理との関連付け

1回の取引での損失を、投資資金の1%以内に抑えることを意識します。例えば、100万円の投資資金であれば、1回の損失上限を1万円に設定し、それに合わせて取引数量と損切り幅を調整します。

このように明確な損切りラインを設定することで、感情に左右されない冷静な取引が可能になります。

レンジ相場で失敗しないための注意点

失敗を防ぐ重要ポイント

レンジ相場は比較的予測がしやすい市場環境ですが、思わぬ落とし穴も潜んでいます。

適切な対策を講じることで、大きな損失を防ぎながら着実な利益を積み上げることができるでしょう。

「安全な相場環境だから大丈夫」という油断が、かえって大きな損失を招くことがあります。

レンジ相場特有のリスクを理解し、適切な対策を講じることが、安定した取引の鍵となります。

まずは、レンジ相場が崩れる前兆から、リスク管理の方法、そして含み損を抱えないためのポイントまで、具体的に見ていきましょう。

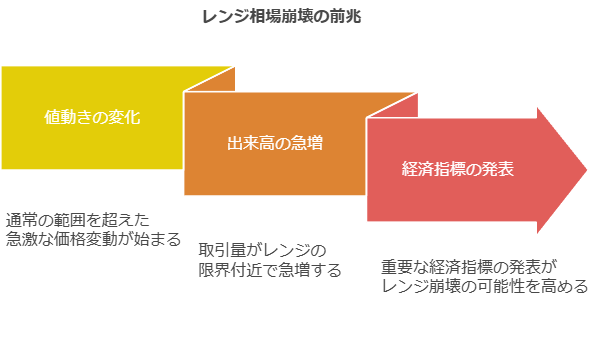

レンジ相場が崩れる前兆とは

レンジ相場が崩れる前には、いくつかの特徴的な兆候が現れます。

これらのシグナルを早期に察知することで、大きな損失を回避できます。

「いつまでもレンジが続くと思っていたら、突然相場が大きく動いてしまった」という経験をお持ちの方も多いでしょう。

早めの対応が重要です。

レンジ崩壊の前兆には以下のような特徴があります。

-

値動きの変化

通常のレンジ相場では見られないような急激な価格変動が現れ始めます。例えば、これまで30銭程度だった1時間の値幅が、50銭以上に広がるなどの変化が見られます。このような動きは、大きな相場変動の前触れとなることが多いです。

-

出来高の急増

それまでの取引量と比べて、突然出来高が増加し始めます。特に、レンジの上限や下限付近での出来高増加は要注意です。大口取引の介入により、レンジが崩れる可能性が高まっています。

-

重要な経済指標発表

米国の雇用統計や金利決定会合など、重要な経済指標の発表を控えている場合、レンジ相場が崩れやすくなります。事前に経済カレンダーをチェックし、重要指標の発表日は取引を控えめにすることをお勧めします。

これらの前兆が見られた場合、速やかにポジションの調整を検討しましょう。

リスク管理の具体的な方法

レンジ相場でも適切なリスク管理は不可欠です。

ここでは、資金を守りながら着実に利益を積み上げるための具体的な方法を解説します。

「資金管理の重要性は分かっているけれど、具体的な方法が分からない」という声をよく耳にします。

以下の手順で、着実なリスク管理を実践していきましょう。

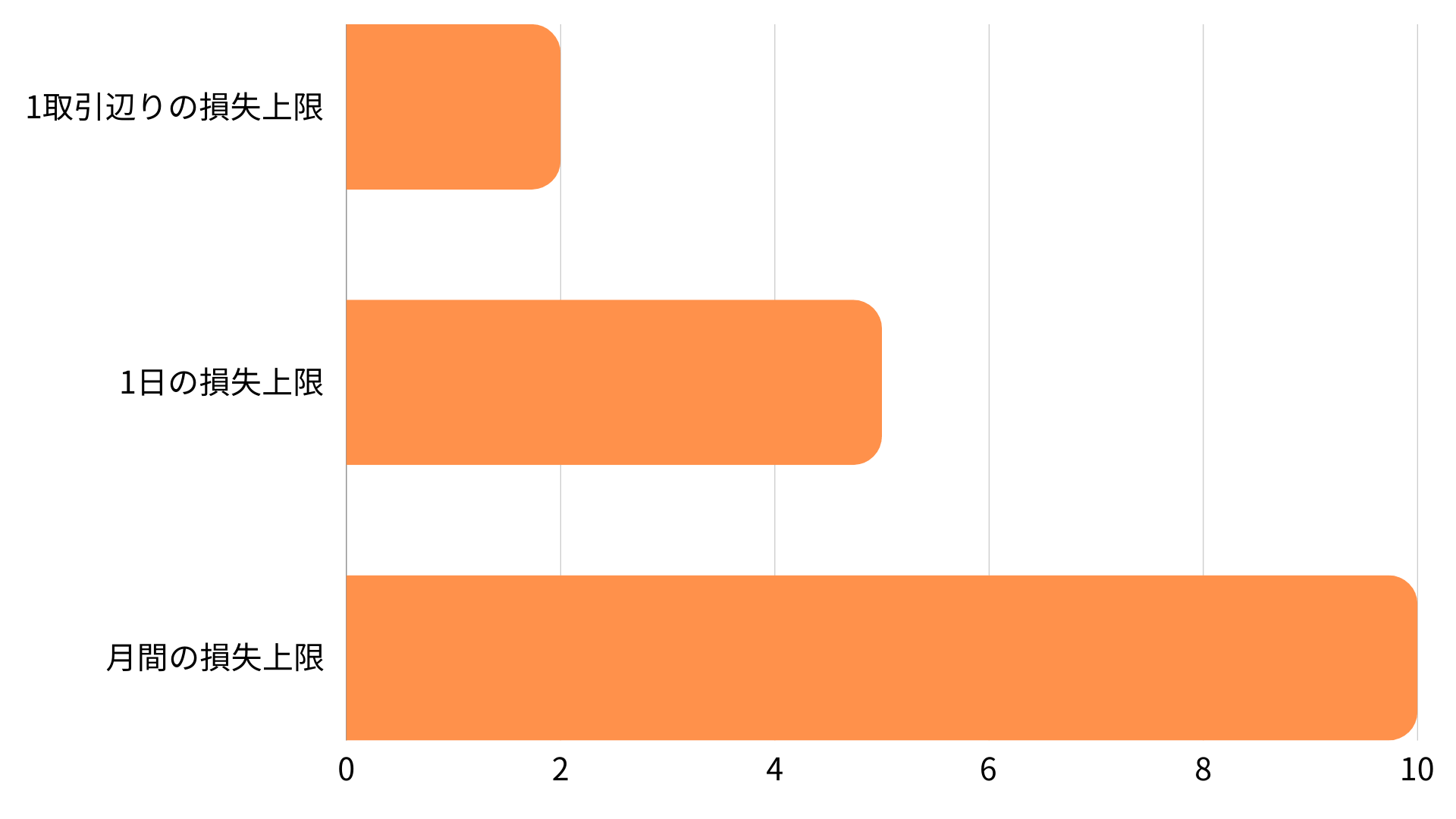

効果的なリスク管理には、以下の3つのポイントがあります。

-

取引資金の区分け

投資資金を、生活に必要な資金と完全に分離します。例えば、100万円の取引資金があれば、その20%程度を1つの通貨ペアの取引に充てる程度が適切です。これにより、一つの取引での損失が資産全体に大きな影響を与えることを防ぎます。

-

損失限度額の設定

1回の取引、1日の取引、1か月の取引それぞれに損失限度額を設定します。例えば、1回の取引での損失を資金の2%まで、1日の損失を5%まで、1か月の損失を10%までというように具体的な数値で決めておきます。

-

ポジションサイズの調整

レンジ相場では、小さな利益を積み重ねることが重要です。1回の取引での利益目標を0.5%程度に設定し、それに応じてポジションサイズを調整します。例えば、100万円の資金であれば、1回の取引での利益目標は5,000円程度が適切でしょう。

これらのリスク管理ルールを厳格に守ることで、大きな損失を防ぎながら着実な資産形成が可能になります。

含み損を抱えないための対処法

含み損を抱えてしまうと、冷静な判断が難しくなり、さらなる損失につながる可能性があります。

ここでは、含み損を抱えないための具体的な対処法を解説します。

「含み損が大きくなりすぎて、手が出せなくなってしまった」という経験を持つ方も多いでしょう。

このような事態を防ぐための方法を見ていきましょう。

含み損を防ぐための具体的な対処法は以下の通りです。

-

ポジションの分散

一度に大きなポジションを持つのではなく、予定取引量を3〜4回に分けて段階的にエントリーします。例えば、10万通貨を取引する場合、3万通貨ずつ3回に分けて取引することで、相場の流れを確認しながら慎重に取引ポジションを増やすことができます。

-

早めの損切り

レンジの下限を割り込んだ場合は、20pips程度の下抜けで速やかに損切りを実行します。「まだ戻るかもしれない」という期待は禁物です。小さな損失のうちに決断することが、大きな含み損を防ぐコツとなります。

-

損失許容額の設定

取引を開始する前に、必ず損失許容額を決めておきます。例えば、1万円の損失を上限とするなら、その金額に達した時点で必ず決済する、というルールを決めておきます。感情的な判断を排除し、規律ある取引を心がけましょう。

これらの対処法を実践することで、含み損を最小限に抑えた取引が可能になります。

当ブログは、オーストラリアの老舗ブローカーであるAxiと提携し、期間限定で特別キャンペーンを実施しています。

かなり豪華なキャンペーンとなっていますので、よろしければご活用ください。

まとめ:退職金の不安を解消する、堅実なFXレンジ取引の始め方

今回は、定年後の生活資金や教育費の確保に向けてFX投資を検討されている方に向けて、

- レンジ相場の基本的な特徴と見分け方

- 具体的な売買手法とリスク管理の方法

- 失敗しないための実践的な注意点

上記について、13年間のFX投資経験と証券アナリストとしての知見を交えながらお話してきました。

レンジ相場は、価格が一定の範囲内で上下動を繰り返す特徴があり、次の値動きを予測しやすい市場環境です。

この特性を活かすことで、初心者の方でも比較的リスクを抑えた取引が可能になるでしょう。

記事を読んでいただいた方は、すでにFX投資への第一歩を踏み出しています。

誰もが最初は不安を感じるものですが、正しい知識と適切なリスク管理があれば、着実な資産形成は十分に可能です。

ぜひこの記事で学んだ内容を実践に活かし、ご自身の目標達成に向けて一歩を踏み出してください。

心から応援しています。