「いくつかのテクニカル指標を使ってみたけど、なかなか利益が出せないな…」

「どの指標が本当に使えるのか、正直迷っているんだよな…」

このような悩みを抱える投資家は少なくないでしょう。

FX取引において、ボリンジャーバンドは相場のトレンドと変動幅を同時に確認できる非常に実用的な指標です。

チャート分析の基本として押さえておくべき重要な指標であり、取引タイミングの判断をより明確にしてくれます。

今すぐにでも実践で使える、具体的な活用方法をお伝えしましょう。

この記事では、FX取引でより確実な売買のタイミングを掴みたい方に向けて、

– ボリンジャーバンドの基本的な見方

– トレンド相場とレンジ相場での具体的な活用法

– リスクを抑えた実践的な売買手法

について、13年の実務経験を持つ証券アナリストの視点から詳しく解説しています。

限られた時間や資金で、より効率的な取引を実現するためにも、ボリンジャーバンドの正しい使い方を理解することは大切です。

ぜひ最後までお読みください。

FX初心者でもわかる!ボリンジャーバンドの基本

相場の動きを数値化

ボリンジャーバンドは、相場の動きを数値化して視覚的に表示する優れた分析ツールです。

この指標は、チャート上に表示される3本のラインを使って、相場のトレンドと変動の大きさを同時に把握できます。

そのため、取引のタイミングを判断する際の重要な指標として、多くのトレーダーに支持されています。

ここからは、ボリンジャーバンドの基本的な仕組みと、実践的な活用方法について詳しく解説していきます。

ボリンジャーバンドとは何か?基本を解説

ボリンジャーバンドは、相場の値動きを統計的に分析する指標です。

「統計的に分析する」と聞くと難しく感じるかもしれません。

しかし、この指標は予備知識がなくても直感的に理解できる優れものなのです。

具体的には、以下のような特徴を持っています。

-

相場の「平均的な動き」を示す

20日間の価格の平均値を計算し、その周りに上下のバンド(帯)を表示します。これにより、今の価格が平均と比べて高いのか、低いのか、一目で判断できます。初めは20日で設定し、慣れてきたら自分の取引スタイルに合わせて調整していきましょう。

-

値動きの「勢い」がわかる

上下のバンドの幅が広がると値動きが活発に、狭まると値動きが落ち着いていることを示します。標準偏差の倍率は2に設定するのが基本です。これは、価格が上下のバンド内に収まる確率が約95%となる統計的な数値です。

-

売買のタイミングを判断できる

価格が上のバンドに近づくと売られやすい、下のバンドに近づくと買われやすい傾向があります。チャート分析ソフトでは、「期間20日、標準偏差2」を初期設定として選択できることが多いので、まずはこの設定から始めることをお勧めします。

このように、ボリンジャーバンドは相場の状態を視覚的に把握できる便利な指標です。

チャート上の3本のラインの意味

ボリンジャーバンドは、チャート上に表示される3本のラインそれぞれに重要な意味があります。

「なぜ3本のラインなのか」と疑問に思われる方もいるでしょう。

実は、この3本のラインには明確な役割分担があるのです。

-

中心線(移動平均線)

一定期間の価格の平均値を示すラインです。20日間の終値の平均を使うのが一般的です。このラインは相場の基準値として機能し、上下のバンドの基準点となります。

-

上のバンド

中心線から上に2標準偏差(価格のばらつきを示す統計値)離れたラインです。価格がこのラインに近づくと、「買われすぎ」の状態を示唆します。

-

下のバンド

中心線から下に2標準偏差離れたラインです。価格がこのラインに近づくと、「売られすぎ」の状態を示唆します。上下のバンドは、価格が到達する可能性の高い範囲を示しています。

移動平均線を使った相場トレンドの見方

移動平均線は、相場のトレンドを判断する上で重要な指標です。

「相場のトレンドをどうやって見極めればいいのか」という悩みを持つトレーダーは多いものです。

移動平均線を使えば、以下のようなトレンドの特徴を読み取ることができます。

-

上昇トレンド

価格が移動平均線の上にあり、移動平均線が右上がりの場合は上昇トレンドと判断できます。この状態では、押し目(価格が一時的に下がる場面)での買いを狙うのが有効な戦略です。

-

下降トレンド

価格が移動平均線の下にあり、移動平均線が右下がりの場合は下降トレンドです。この場合は、戻り売り(価格が一時的に上がった場面での売り)を狙うことができます。

-

レンジ相場

移動平均線が水平に近い動きをしている場合は、相場が一定範囲内で推移するレンジ相場と判断できます。この場合は、上下のバンドを利用した売買が効果的です。

ボリンジャーバンドを使ったFX売買の実践テクニック

実践で使える売買手法

ボリンジャーバンドを使うことで、相場の状態を正確に把握し、より確実な売買のタイミングを見極めることができます。

「いつ取引すればいいのか」という悩みを抱える方は多いものです。

しかし、この指標を活用することで、エントリーとエグジットの判断基準が明確になり、感覚的な取引から脱却できるでしょう。

それでは、ボリンジャーバンドを使った具体的な売買手法について、順を追って解説していきます。

バンドの幅から相場の勢いを読み取る

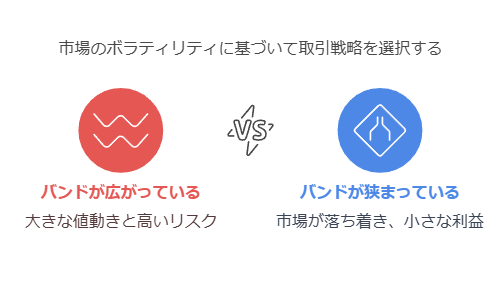

バンドの幅は、相場の勢いを判断する重要な指標となります。

「相場の勢いがわからない」という声をよく耳にしますが、バンドの幅を観察することで、相場の状態を客観的に判断できます。

バンドの幅の変化から、以下のような相場の特徴を読み取ることができます。

-

バンドが広がっている場合

相場の値動きが活発で、大きな値幅の取引が期待できます。ただし、リスクも大きくなるため、ポジションサイズを小さめに抑えることが賢明です。

-

バンドが狭まっている場合

相場が落ち着いており、大きな値動きは期待できません。この状態では、小さな利益を狙った取引が効果的です。

-

バンドの幅が急激に変化する場合

相場の状態が大きく変わろうとしているサインです。特にバンドが急に広がり始めた場合は、大きなトレンドの始まりを示唆していることがあります。

トレンド相場での活用ポイント

トレンド相場では、ボリンジャーバンドを使って継続的な値動きをとらえることができます。

「トレンドを見極めたいが、どう判断すればいいのか分からない」という方も多いでしょう。

トレンド相場での効果的な活用方法は以下の通りです。

-

上昇トレンドの判断

価格が中心線の上を推移し、かつ上バンドに沿って動く場合は、強い上昇トレンドと判断できます。このような場合、押し目での買いが有効な戦略となります。

-

下降トレンドの判断

価格が中心線の下で推移し、下バンドに沿って動く場合は、下降トレンドが続いている可能性が高いでしょう。このような局面では、戻り売りを狙うことができます。

-

トレンド転換の見極め

価格が中心線を突き抜けて、反対側のバンドに向かって動き出した場合は、トレンドが転換する可能性があります。このような動きが確認された場合、ポジションの手仕舞いを検討する必要があります。

レンジ相場での活用方法

レンジ相場では、ボリンジャーバンドを価格の上限と下限を示す指標として活用できます。

相場が一定範囲内で推移する時期は、多くのトレーダーが取引のタイミングに悩むものです。

レンジ相場での具体的な活用方法は以下の通りです。

-

上バンドでの売り

価格が上バンドに接近した場合、売りのタイミングとして有効です。ただし、バンドを突き抜ける可能性もあるため、必ず確認のサインを待ってから取引を開始しましょう。

-

下バンドでの買い

価格が下バンドに近づいた場合、買いのチャンスとなります。この場合も、反転の兆候を確認してから取引することが重要です。

-

バンド幅の確認

レンジ相場ではバンドの幅が比較的安定しています。もしバンドの幅が急に広がり始めた場合は、レンジ相場が終わる可能性があるため、注意が必要です。

売買シグナルの見極め方

ボリンジャーバンドを使って、具体的な売買のタイミングを判断することができます。

「どのタイミングで取引すればいいのか」という疑問は、多くのトレーダーが持つ共通の悩みです。

以下のような状況が、有効な売買シグナルとなります。

-

買いシグナル

価格が下バンドに接触または突き抜けた後、再び中心線に向かって反転する動きが見られた場合が買いのシグナルです。このとき、他の指標でも底値の確認ができれば、より確実性が高まります。

-

売りシグナル

価格が上バンドに接触または突き抜けた後、中心線に向かって反落する動きが確認された場合は売りのシグナルとなります。上値の確認ができれば、より信頼性の高い売りシグナルと判断できます。

-

シグナルの確認方法

単にバンドに触れただけでは取引を開始せず、必ず価格の反転を確認してから取引を開始することが重要です。また、取引量の増加なども、シグナルの信頼性を高める要素となります。

ボリンジャーバンドで失敗しない取引術

損失を抑える取引術

ボリンジャーバンドを使った取引で最も重要なのは、損失を抑えるリスク管理です。

投資に失敗して大切な資金を失ってしまうのではないか、という不安を抱える方は少なくありません。

しかし、適切なリスク管理の手法を身につけることで、安定した取引を実現できるのです。

ここからは、ボリンジャーバンドを使って具体的にどのようにリスクを管理し、損失を最小限に抑えるのかを詳しく解説していきます。

標準偏差を使ったリスク管理の方法

標準偏差は、相場の変動リスクを数値で把握できる重要な指標です。

「相場のリスクをどうやって判断すればいいのか」という疑問を持つ方は多いものです。

標準偏差を活用したリスク管理の具体的な方法を見ていきましょう。

-

1標準偏差の範囲での取引

相場の値動きが1標準偏差の範囲内(上下のバンドの内側)にある場合は、比較的安定した取引が期待できます。この範囲内での取引を心がけることで、過度なリスクを避けることができます。

-

2標準偏差での警戒

価格が2標準偏差(バンドの端)に近づいた場合は、相場が過熱している可能性が高いため、新規の取引は控えめにする必要があります。このラインを超えた取引は、リスクが高まることを意味します。

-

ポジションサイズの調整

標準偏差の大きさに応じて取引量を調整します。バンドが広がっている場合は取引量を減らし、狭まっている場合は取引量を若干増やすことで、リスクを一定に保つことができます。

相場の過熱感を判断するコツ

相場が過熱していると判断できる場合は、取引を控えめにする必要があります。

「過熱感をどのように判断すればいいのか」という疑問をお持ちの方も多いことでしょう。

以下のポイントを参考に、相場の過熱感を判断してみましょう。

-

価格の位置関係

価格が上下のバンドに長時間接触している場合は、相場が過熱している可能性が高いと考えられます。このような状況では、反転の可能性を考慮して慎重に取引を行う必要があります。

-

バンド幅の急激な変化

バンドの幅が急速に広がっている場合は、相場の不安定性が高まっているサインです。このような時期は、新規の取引を控えめにすることが賢明です。

-

値動きのパターン

価格が中心線から急激に離れている場合や、一方向に連続して動いている場合は、相場が過熱している可能性が高いと判断できます。このような状況では、ポジションの保有期間を短くすることを検討しましょう。

損切りラインの効果的な設定方法

損切りラインを適切に設定することは、資金を守るために最も重要な要素です。

「どこで損切りすればいいのか」という悩みは、多くのトレーダーに共通するものでしょう。

以下の方法で、効果的な損切りラインを設定することができます。

-

バンドを利用した損切り設定

上バンドで買った場合は中心線を、下バンドで売った場合も中心線を損切りラインの目安とします。この方法により、過度な損失を避けることができます。

-

リスク許容額による設定

1回の取引で許容できる損失額を事前に決めておき、その金額に相当する価格を損切りラインとして設定します。たとえば、1取引あたり投資額の2%を上限とするなどの基準を設けることが有効です。

-

時間による損切り

一定時間が経過しても利益が出ない場合は、その時点で損切りを検討します。これにより、長期的な含み損を抱えることを防ぐことができます。

当ブログは、オーストラリアの老舗ブローカーであるAxiと提携し、期間限定で特別キャンペーンを実施しています。

かなり豪華なキャンペーンとなっていますので、よろしければご活用ください。

まとめ:堅実なFX投資で、あなたの大切な資金を守る方法

今回は、投資で資金を増やしたいけれども損失のリスクが不安な方に向けて、

- ボリンジャーバンドの基本的な仕組み

- 実践的な売買のタイミング

- リスクを抑えた資金管理の方法

上記について、13年間のFX取引経験を持つ筆者が、実践的な知見を交えながらお話してきました。

ボリンジャーバンドを使うことで、相場の動きを数値化して視覚的に捉えることができます。

この指標を使いこなせば、「いつ売買すればいいのか」という悩みを解消し、より確実な取引が可能になるでしょう。

堅実な投資手法を求めて、ここまで記事を読んでいただいた行動は正しい選択でした。

投資は決して一朝一夕に結果が出るものではありませんが、正しい知識と手法を身につければ、必ず結果はついてくるはずです。

さあ、今日からボリンジャーバンドを使って、着実に資産を増やしていきましょう。

筆者も全力でサポートします。